シティ情報ふくおか初のウェブ小説連載 三崎亜記氏作「博多さっぱそうらん記」第六話

◇

「なぁんね、かなめ。てっきり、晩ご飯でも一緒に食べてくると思いよったとに」

博と別れて、着物を返しに行ったら、案の定、おばあちゃんに呆れられた。

「家に連れて来たっちゃよかったとに。博君ば、見てみたかったぁ」

「もう、それどころじゃなかったとよ。さっぱそうらんやったとやけん」

「さっぱそうらん」は、大騒動という意味だ。おばあちゃんのせいで、すっかりかなめも博多の古い言葉が板についてしまっていた。

「陰の玉」消失は、地元のニュースでも取り上げられていた。誰が盗んだのか、どこに行ってしまったのかが取り沙汰されていたが、犯人特定には至っていないようだ。「陰の玉」が消えてしまったことで、何か不吉なことが起きなければいい、との報道に、かなめも正月そうそう、不安に襲われてしまった。

「まあ、しょんなかたい。かなめ。おせち料理ば平らげていってくれんね」

おばあちゃんと一緒に、「ザ・博多のおせち」の総ざらえをする。あごだしのすまし汁に丸餅のお雑煮には、お雑煮の時にしか食べたことのないかつお菜を乗せて完成だ。そしてぶりのお刺身、骨付き鶏肉のがめ煮。お箸は栗の枝を削った「栗はい箸」だ。

「おばあちゃんの料理はおいしかけど、さすがにおせちも三日目になると、飽きてきたねえ」

「そげん言うと思って、こげなとば用意したとよ」

台所から香ばしい匂いがしてきたと思ったら、おばあちゃんがオーブンで明太フランスを焼いてくれていた。

「いただいた、ふくやの明太子で作ったけん、おいしかよ」

どこの殿方からいただいたと? と聞いても、おばあちゃんはいつも、ウフフと笑ってはぐらかす。

「ふくやの川原俊夫さんも、まさか自分の明太子が、バターやらフランスパンやらと一緒になってもてはやされるちゃ、夢にも思っとらんやったろうねぇ」

明太子を作って日本に広めた「ふくや」の創業者の地元制作のドラマを見て以来、おばあちゃんはすっかり明太子通だ。

「何と何が相性が良かかは、ぶつけてみらんとわからんもんね」

そう言って、思わせぶりにかなめを見るおばあちゃん。

「なんねぇ、おばあちゃん。まぁだ、うちと博君ば、どうにかしようと思いよると?」

「まあ、お餅んごと、頬ばぷくーっと膨らませてから」

夕食を終えて、おばあちゃんと一緒に台所で洗い物をする。

「燃えるゴミの溜まってしまったねえ。明後日は、出すとが大変たい」

「ああ、そうか。今年は五日まで、ゴミ収集がないとたいね」

例年、正月三が日はゴミ収集はお休みだが、今年は一月四日が通常の収集休止日の土曜日で、更に収集は遅れることになる。生ゴミは五日まで家の中に溜め込んでおかないといけないから大変だ。

◇

年始の休みがあけて月曜日の六日、祇園地区再開発プロジェクトの会合が開かれる日だった。会場のホテルの会議室で、博は提案資料を手にして、少し緊張した面持ちで座っていた。

「博君、大丈夫と?」

博との関係は内緒にしているので、社長がトイレに行った隙に、こっそり耳打ちする。

「心配しなくっても、大丈夫だよ」

博は、静かな自信に満ちていた。この調子なら大丈夫そうだ。後は万が一、「よかよ」が出た時に、かなめがフォローすればいいんだ。

「それにしても、遅かなぁ、委員さんたちは。なんで来なされんかね?」

予定されていた時間になっても、委員たちが姿を見せない。社長は、がらんとした会議室で、右往左往している。

「いくら正月明けで、博多時間で来らっしゃるって言うたっちゃ、一人も来なさらんとはおかしかなぁ……」

宴会などで、遅れてきた年配の人は、「すんまっしぇん、博多時間ばしでかしてから」と言い訳しながら、悪びれた顔もせず現れる。だけどそれは、時間にルーズというよりも、迎え入れる側をドタバタさせたくなくて、「敢えて」遅れて行くという博多ならではの優しさだと聞いたことがあった。こんな会合では「博多時間」は発揮されないはずだ。

かなめは、ふと傍らの窓から、博多の街を見下ろした。

「な、なんねこれ!」

博多駅前の大博通りは、大渋滞していた。しかも、空にはカラスの大群が舞い飛んでいる。

このホテルは、地下鉄から地下道で直結しているので、かなめも社長も、一度も道路の様子を見ることなく会議室まで来ていたのだ。

そこに、会議に参加する市役所の都市計画課の担当職員が駆け込んできた。

「博多の街が、大渋滞しとります!」

「大渋滞? なんでまた?」

「昨日のうちに回収されるはずの生ゴミが回収されんで、道まであふれかえって……。カラスも大群で押し寄せて、交通が完全に麻痺しとるとです!」

ただでさえ通常よりも収集の間隔が空くのに、年末の大掃除だとかお正月の鉢盛で出たゴミだとかで、いつも以上にゴミは増えるのだ。それが回収されていないのだったら、博多の街は大混乱のはずだ。

「かなめさん、実行委員長の仲西会長に電話ばしてくれんね」

川端通商店会の仲西会長の店には同級生が勤めているので、Facetimeでつないで、会長に代わってもらった。社長と博と三人で、画面をのぞき込む。

「ああ、社長さんね。おおごとになっとるばい!」

仲西会長の顔が、画面いっぱいに広がった。

「会長さん、博多の街にゴミがあふれとるって話ばってん?」

「そげんたい。福岡市中から、ゴミ収集車が消えっしもうたとげなたい」

「消えたっちゃ、どげなこつですか?」

「神隠しのごつ、きれいさっぱり消えっしもうたとたい。他の委員さんたちも、それぞれ自分の会社やらご近所さんの世話ばせにゃいかんけん、今日はとても、会議どころじゃなかごたるばい」

「そげんですか。そげな事情なら、仕方んなかですたい」

電話を切って、社長は大きな溜め息をついた。

「ゴミ問題ばなんとかせんなら、会議どころじゃなかごたるな」

社長の言葉に、かなめと博は、顔を見合わせた。

◇

「なんで俺たちが、消えたゴミ収集車を捜さなきゃいけないんだよ?」

その夜、かなめに強引に連れ出された博は、あからさまに不機嫌そうだった。

「博くん、何かおかしいと思わん? 玉せせりの陰の玉の消失、そして今度のゴミ収集車の消失。博多の街に大騒動が起こっとるとよ。ってことは……?」

「またあの、博多市の怨念が動き出したって思ってるのか?」

博多市の怨念は、福岡市が、明治の時代に福岡市か博多市かで争った経緯から、博多の地に湧き上がるようになった瘴気のようなものだ。博も不安げな表情になり、かなめに従う気になったようだ。とはいえ、捜すあてなどなく、闇雲に博多の街を歩くしかなかった。

「そういえば、大学に入って東京ではじめて一人暮らしして、大失敗したのが、ゴミ出しだったな」

「どげん失敗したと? 分別ば間違えたとね」

「うっかり夜に出しちまったのさ。おかげで大家さんに大目玉だ」

「うっかりって……。夜に出すのは当たり前やろうもん?」

博は、馬鹿にした表情で、かなめを一瞥した。

「かなめは知らないかもしれないけど、夜中にゴミ収集をするのって、大都市じゃ、福岡市くらいのもんなんだよ」

「えっ? ええっ? えええっ!」

三社詣りが福岡だけだと聞いた時以上の衝撃だ。だけど、それを聞いて、長年の疑問が氷解した。全国版のホームドラマを見ていて、朝からゴミ袋を抱えて慌てて出勤する様子に、何を寝ぼけているんだろうと思っていたのだった。

「福岡市の深夜のゴミ収集は、全国でも珍しいんだ。始まったのは高度成長期で、昼の渋滞を避けて作業の効率化を図る意味合いもあったんだろうな。もちろん深夜だから人件費も高くなるけど、朝の通勤前にドタバタとゴミ出しをせずに済むし、カラスの被害も防げるから、市民の98%が賛成って統計結果もあるくらいさ」

博多に住むかなめにとっては、朝の通勤前のドタバタした時間にゴミ出しをするなんて面倒くさいこと、考えたくもなかった。

「それやったら、この福岡市だけの夜のゴミ収集に、もっと感謝せんといかんね」

だが、その夜中のゴミ収集がうまく機能せず、道路までゴミ袋であふれ、都市機能が麻痺してしまっているのだ。

夜中の零時を過ぎた。いつもなら、ゴミ収集車が動き始める時間だった。

「こりゃあ、ひどいな」

裏通りに入った途端、博がマフラーを鼻まであげて、顔をしかめた。回収されないままの一週間ぶんのゴミが積み上がっているのだ。しかも、カラスや猫にビニールを食い破られて、ゴミがあちこちに散乱している。いくら冬とはいえ、ひどい匂いだし、積み上げられて、不安定で今にも倒れそうだ。

「あっ、今の車!」

路地の向こうの通りを、ゴミ収集車が通った気がした。急いで路地を抜ける。抜けた先もまた、生ゴミの袋が積み上がった狭い路地だった。そして、ゴミの袋の向こうの道路を一瞬横切る、ゴミ収集車の光。

「博君、あっちに行ったばい!」

ゴミ収集車を追いかけ続けるうち、いつのまにか、通ったこともない路地裏に入り込んでいた。周囲が、街灯ではない光で満たされている。輝くほどに体が凍えるような、邪悪な光だ。

「この光……、博多市の怨念の光だ」

「せいもん払い」の騒動で、ハンの者たちが飾り山に集めていた光と同じだった。

「いつのまにか、博多の裏の羽片世界に入り込んでしまったみたいだな」

博がつぶやいた。この博多の街を陰で支え、守っている裏の博多……。それがこの「羽片世界」だ。

「ばってん、この前と違う……。店が博多づくしになったりしとらんよ」

「そういえばそうだな……」

十一月に迷い込んだ「羽片世界」は、店も、店に並ぶ品々も、すべて博多名物に変貌していた。だが、今のこの場所は、怨念の光が見える以外は、普通の博多の街に見える。

その時、ゴミ収集車の一団が、背後の道路を猛スピードで爆走していった。

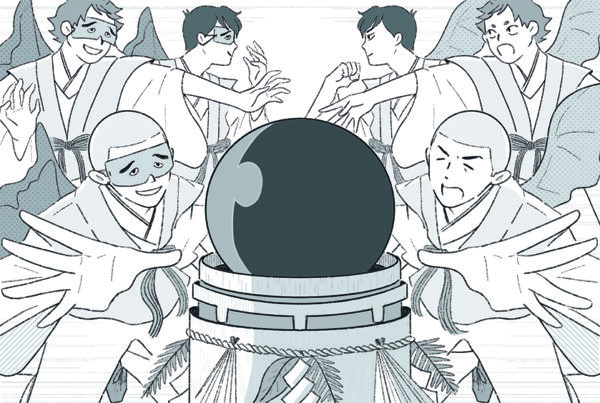

「博君、見て、あの人たち!」

修験者のような装束姿の人物たちが、収集車のパッカー部分にぶら下がるようにして乗っている。昔はゴミ収集の時間短縮のため、そんな乗り方で移動することもあったようだが、今は世間の目も厳しいので、禁じられているはずだ。

だけど、かなめが注目したのは、装束でも乗り方でもなかった。

「背中に羽根が生えとるよ!」

「あれは、ハンの者か……? いや、羽の形が違うな」

「せいもん払い」騒動で出会った「ハンの者」の羽は左側だけで、いびつなトンボの羽みたいだけど、彼らの羽は右側だけで、それは「ハンの者」より短く、いびつな蝶の羽のようでもあった。

そしてもう一つ。彼らは一様に、「博多にわか」の、太い眉が垂れ下がったお面をしていた。博多っ子にとっては、「二〇加煎餅」のパッケージでおなじみのお面ではあるが、それを実際に「お面」として日常的に使っている人など、誰もいなかった。

そこに、新たなゴミ収集車の集団が現れた。先行する収集車を追いかけるように、歩道をショートカットして曲がってきた。

「かなめ、危ないっ!」

轢かれそうになり、間一髪、博がかなめを引っ張る。手をつないだ、その瞬間、あの「声」が聞こえてきた。

――かなめと博よ、ハンの者たちば勝利に導いてくれんね――

ゴミ収集車の一台が、かなめと博の前で急ブレーキを踏んだ。

「おお、かなめと博か? 今回も、お前たちが助けてくれるとか!」

ゴミ収集車から降り立ったのは、トンボのようないびつな羽を背負った男。「ハンの者」たちだ。「恵比寿巡業」の時は山笠の締め込み姿だったが、今日は修験者風の装束だ。

「あの、にわかのお面ばつけた人たちは?」

ハンの者たちは、気まずげに顔を見合わせあい、口ごもっていた。

「ちゃんと教えてくれんと、助けようにも、助けようがなかよ」

かなめの言葉に、ハンの者の一人が、観念したように口を開いた。

「あいつらは、カタハネたい」

「カタハネ……。片方の羽で、カタハネってこと?」

ハンの者たちが頷く。その姿に、かなめにはひらめくものがあった。

「もしかして、せいもん払いの恵比寿巡行で、あなたたちが気にしとった相手って……?」

「そうたい。あいつら、カタハネたちたい」

「あいつらが『片方の羽』のカタハネで、この変な世界が、その文字をひっくり返した『羽片』ってことは、何か関係しているのか?」

博の問いに、ハンの者たちは一様に、ばつが悪そうな表情になる。

「今やけん言うばってん、この羽片世界は、あいつらカタハネが作り出した世界たい。あいつらは、博多市の怨念ば集めて、博多市ば実現しようとしよるとたい」

「福岡市を、博多市にしようってことね?」

明治の頃に、「福岡市」にするか「博多市」にするかで、街を二分した争い。それを再現しようというのだろうか。

「ハンの者は左の羽だけ。そしてカタハネって奴は右の羽だけか……。装束も一緒だし、アンタら、いったいどんな関係なんだ?」

博が問い質すと、ハンの者たちは、背中の羽根を頼りなく揺らす。

「アタシたちハンの者とカタハネは、昔は一緒に行動しよったとたい」

「それが、どうして今は、追いかけっこばしてると?」

「もう、記憶も定かではなかばってん、昔は、アタシらは協力して博多市の怨念ば集めて、負のエネルギーば正のパワーに変換して、博多驛から全国に送り出しよったとたい」

それによって「博多」の名前が全国区になったことは、前回の「せいもん払い」の騒動の時に聞いていた。それが、二〇一一年の十一月に、何かが起きて、博多市の怨念を、正のパワーに変換することができなくなったことも……。

「怨念がたまり続けて、我々の中でも、どげんするか意見が分かれてきたとたい。アタシらは、時々聞こえて来るお告げに従って、博多の神様たちの力ば借りて、怨念ば昇華させよったとばってん……」

十一月のせいもん払いでやっていたようなことを、二〇一一年から続けていたということだろう。

「ばってん、博多駅前の陥没事故の後から、怨念の増加が加速して、どうにもならんごとなったとたい。それで、あいつらカタハネは、アタシたちハンの者と袂ば分かって、博多市の怨念ばそのまま利用して、博多市ば実現させるごつ動きだしたとたい」

「そげなことばしたら……」

「そうたい。怨念が増えすぎて、現実世界に悪影響ば及ぼしてしまう」

片や怨念を減らそうと、片や怨念をそのままに利用しようとしているのだ。対立しあうのも当然だ。

「カタハネたちは、せいもん払いで、博多市の怨念ば大量に集められると踏んどったとたい。ばってん、アタシらがお告げに従って、飾り山巡行で抜け駆けして怨念ば昇華させてしもうたけん、怒っとるとたい」

そのせいで、カタハネとハンの者の対立が、今まで以上に激化しているのだそうだ。

「お告げか……。もしかして、この騒動と、玉せせりの陰の玉の消失が、何か関係あるのか?」

博の問いに、ハンの者の代表が頷いた。

「また、お告げがあったとたい」

「お告げって、どんな?」

「玉せせりの陰の玉ば使って、怨念ば集めんしゃい。それば筥崎さんに納めたら、怨念は消え去る……。そげん告げられたとたい」

「それじゃあ、玉せせりの最中に、陰の玉が消えてしまったとは、あんたたちハンの者のせいやったとね?」

ハンの者たちは、慌てたように首を振った。

「アタシらは、玉せせりが終わった三日の夜に筥崎さんから玉ば借り受けて、このゴミ収集車ば使うて、怨念ば集めるつもりやったとたい」

三日の夜は、福岡市内のゴミ収集車はいっさい動かない。その夜で終えていたら、博多の街には影響は何もなかったはずだ。

「それば、あいつらが事前に察して、あろうことか、玉せせりの最中に陰の玉ば奪ってしもうたとたい」

「せいもん払いで、あなたたちが抜けがけしたとの、意趣返しばされたってこつね」

ゴミの収集が滞っているのは、カタハネたちとハンの者がゴミ収集車を使って、玉せせりの「陰の玉」に集まる「博多市の怨念」を、奪い合っていたからだった。

「陰の玉が無くなった理由はわかったとして、どうして博多市の怨念を奪い合うのに、ゴミ収集車を使わなきゃならないんだ?」

ハンの者の代表が、腕を組む。その時、カタハネたちが乗ったゴミ収集車が、さっきとは別方向に走り去っていった。

「あんたたち、話は後たい、今はとにかく、車に乗ってくれんね」

説明も半ばに、かなめと博は、一台のゴミ収集車に乗り込んだ。ハンの者の一人が運転席に座り、二人を乗せて走りだす。

「福岡市は、全国でも珍しか、夜のゴミ収集ばしよる。それがなぜか、知っとるね?」

「それは、昼の収拾で渋滞を引き起こさないようにでしょう?」

「それは、表向きの理由たい。夜のゴミ収集が決まる過程には、アタシらが大きく関わっとるとたい」

「いったいどういうことね?」

「博多市の怨念は、博多のお祭りや行事ごとの時には大量に発生する。ばってん、それ以外の時にも少しずつ、一日の人々の活動が終わった深夜に、地面の下から湧き上がってくるとたい。その怨念ば効率よく集めるための手段たい」

ゴミ収集車に自分たちの力の一部を託して、夜のゴミ収集と一緒に博多市の怨念を回収していたのだという。

続きはこちらから→第七話

「博多さっぱそうらん記」連載トップページ

https://www.fukuoka-navi.jp/category/hakatasouranki

—————————————————————————————————–

「博多さっぱそうらん記」とは

福岡県出身で現在も福岡に在住する作家、三崎亜記氏による新作SF小説。

1890 年の「福岡市の名前を巡る騒動」と2016 年に起きた「博多駅前道路陥没事故」から着想を得て、「博多を名付ける勢力が勝っていた世界」=「羽片世界」がもし福岡市にあったとしたら、その勢力が現実の福岡をも転覆しようとしているために陥没事故が起こったとしたら、という物語を紡ぎだしました。仮想の「羽片世界」の面白さはもちろんですが、「せいもん払い」「どんたく」「玉せせり」など福岡独自の風習も物語の骨子に組み込まれて入るため、ご当地小説としても楽しんでいただける作品です。

著者について

三崎亜記(みさき・あき)

福岡県生まれ。熊本大学文学部史学科卒業。

2004 年に『となり町戦争』で第17 回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。デビュー作と『失われた町』『鼓笛隊の襲来』で直木賞の候補となる。そのほかの作品に「コロヨシ!!」シリーズ、『バスジャック』『廃墟建築士』などがある。

—————————————————————————————————–